2025.10.30 13:03

专家预判:九成预制菜企业将被淘汰,谁能挺过行业洗牌?

文章来源:红餐网

预制菜行业正经历一场严峻的生存考验。

预制菜行业正经历一场严峻的生存考验。

“目前6.8万家预制菜企业中,五年后可能仅剩约5000家。”近日,经济学家宋清辉对预制菜行业的未来趋势作出如此判断。

这一“五年内九成企业倒闭”的预测,再度搅动了本就动荡不安的预制菜市场。

与此同时,网络上关于“拒绝预制菜餐厅”的讨论热度不减,消费者对预制菜的抵触情绪和信任危机短期内难以消退。

那么,预制菜行业是否真的走到尽头了?

在餐饮供应链指南看来,彻底崩盘尚不至于,但行业洗牌势在必行,部分企业注定会被淘汰出局。

寒冬来临,淘汰先行

预制菜行业的寒意,多数企业已切实感受到。

今年上半年,“预制菜第一股”味知香归属于上市公司股东的净利润为3194.68万元,同比下滑24.46%;扣非净利润为2533.83万元,同比下降38.74%。惠发食品上半年归母净利润由去年同期亏损1643万元扩大至2999万元;扣非归母净利润也从亏损1823万元增至3053万元。海欣食品速冻菜肴制品营收1.54亿元,同比下降23.17%;安井食品、千味央厨等企业的预制菜板块同样未达预期。

头部企业尚且如此,腰部及以下企业的处境更为艰难,而这种困境并非短期波动。

原因何在?

首先,从市场流通角度看,预制菜的需求正在下滑。

多家咨询与证券机构数据显示,预制菜B端与C端消费比例约为8:2,餐饮企业仍是主要消费群体。其中,纯外卖店(无堂食)对预制菜依赖尤甚。一个20-30平方米的档口,仅需一台电磁炉和打包台即可运营,预制菜料理包完美契合其“轻资产”模式。

△图片来源:图虫创意

近年来频频曝光的“幽灵外卖”正是典型代表——无实体门店、无厨师、隐蔽性强、操作简单,几乎全靠预制菜料理包支撑。更有甚者,为压缩成本,使用小作坊生产的“三无”预制菜产品。

然而,纯外卖模式正在经历变革。

2024中国连锁餐饮峰会上,美团推出“品牌卫星店”万店返佣计划,目标年底前开设超万家外卖卫星店,并联合供应链龙头,降低中小商家食材采购成本。

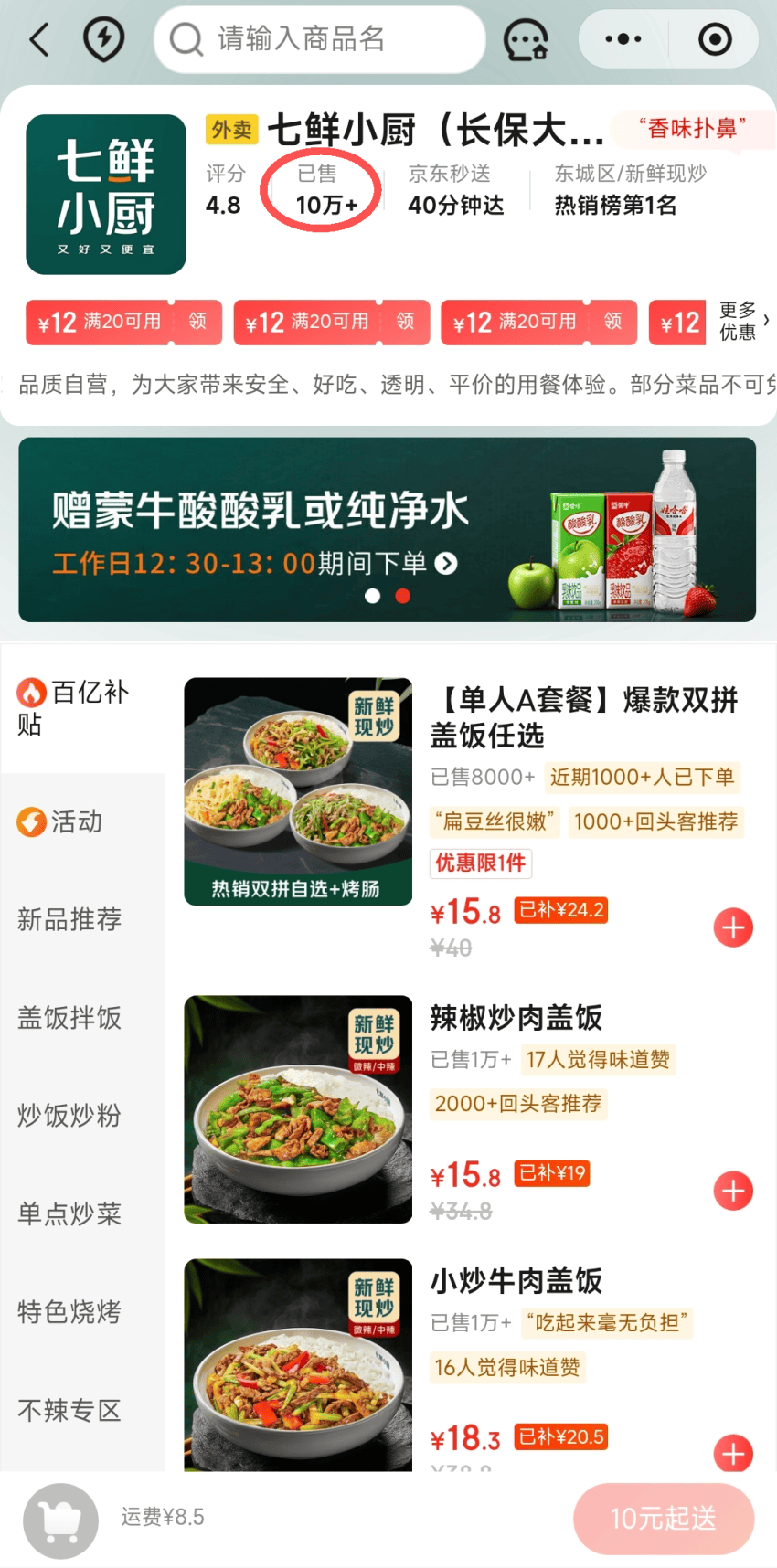

今年7月,京东上线“七鲜小厨”,计划三年内在全国布局1万家门店,主打现炒现做。截至10月29日,其首店(长保大厦店)在京东外卖平台累计销量超10万单,饿了么与美团月销量分别为900+单和300+单。

△图片来源:京东截图

与此同时,国家对“幽灵外卖”的整治力度也在加大。今年9月,市场监管总局发布《外卖平台服务管理基本要求(征求意见稿)》,美团、饿了么、京东均成立专项治理团队,严查无实体店、虚假地址、盗用资质等乱象。

可以预见,低质外卖生存空间将被压缩,预制菜料理包的市场需求随之萎缩。

此外,线下餐厅对预制菜的依赖也在减弱。

如今,“预制”二字令消费者警惕,餐厅纷纷以“现炒”为卖点,甚至将厨房搬到顾客眼前。数据显示,自今年2月以来,已有超十万商户在美团开通“明厨亮灶直播”,涵盖连锁商场餐厅与社区小店。美团、大众点评部分商家还新增“现制现炒”标签。

△图片来源:美团截图

当“现制现炒”成为主流,预制菜在后厨的立足之地将愈发狭窄。

或许有人会问:若餐厅使用预制菜却对外宣称现做,如何监管?

别急,《预制菜食品安全国家标准》即将出台。

据餐饮供应链指南了解,由国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查,即将公开征求意见。届时,预制菜将有明确定义,餐饮门店是否使用、如何使用预制菜,将纳入强制信息披露范围。

北京天霜律师事务所合伙人张勇律师曾表示:“根据《消费者权益保护法》第八条,消费者有权了解所购商品或服务的真实情况。若消费者主动询问,商家必须如实告知菜品是否为预制。”

一旦强制“明牌”,隐瞒将无处遁形。

B端市场收缩,C端同样不容乐观。今年,预制菜的信任危机全面爆发,消费者负面情绪高涨,短期内难以扭转。

△图片来源:图虫创意

需求决定供给。一旦需求萎缩,供给端必然震荡,随之而来的是激烈竞争、价格战与行业出清。

企查查数据显示,近三年预制菜企业数量持续增长,截至2024年底已达约6.8万家,行业规模迅速扩张。

爆发式增长导致行业良莠不齐。“凤凰网财经”近期报道指出,预制菜企业生产环境、设备、工艺水平差异巨大,代工关系错综复杂,消费者购买的大品牌产品,可能实际出自小作坊。

加之B端对“降本增效”的迫切需求,压价成为常态。广东阳江海鲜预制菜供应商卫鹏透露,类似他这样整合货源交由加工厂生产的企业,毛利率仅0.6%至0.8%,“大量公司仍在亏损边缘挣扎”。

需求下滑、供给过剩、行业洗牌,预制菜企业数量锐减已成定局。

正因如此,宋清辉预测:在当前6.8万家企业的基数下,五年后能存活并具备持续盈利与规模效应的企业或将不足5000家,其中真正具备市场影响力的可能不超过1500家。

穿越寒冬,仍有生机

然而,预制菜行业真会仅剩5000家企业吗?未必如此。

事实上,预制菜并非新鲜事物。在美国、日本等国,其市场渗透率早已超过60%。快节奏生活、家庭小型化、单身人口增加及女性就业率上升等因素,共同推动了预制菜的普及与稳定发展。

中国正经历类似的社会经济变迁:老龄化、少子化、家庭结构小型化趋势日益显著。

从C端看,预制菜仍有渗透空间。消费者态度并非全盘否定。社交平台上,不乏用户分享自制预制菜体验;许多消费者表示,在价格合理、品质可靠、口味多样的前提下,仍愿购买预制菜。

△图片来源:小红书截图

从B端看,中国餐饮连锁化率持续提升。美团数据显示,全国餐饮连锁化率从2020年的15%升至2024年的23%,预计2025年将达25%。相比之下,美日餐饮连锁化率均超50%。

可以预见,在品质、成本与效率的平衡中,采用中央厨房或第三方工厂“半成品”,仍是连锁餐企实现标准化、提效扩店的重要路径。

况且,使用预制菜的餐厅也有成功案例。例如萨莉亚。

△图片来源:萨莉亚官网

萨莉亚2025财年前三季度财报显示,净利润达111.64亿日元,同比增长37%,其中亚洲市场(以中国为主)贡献了主要利润。

红餐小程序数据显示,截至2025年10月,萨莉亚在中国门店已近600家,其菜单上绝大多数菜品均为预制菜。

值得一提的是,中餐出海热潮也为预制菜带来新机遇。海外中餐品牌常面临厨师短缺、标准化难等问题,而预制菜与速冻食品恰好能解决这些痛点,为行业发展开辟新路径。

这些真实且持续增长的需求,预示着预制菜仍有发展空间。

△图片来源:图虫创意

因此,预制菜行业虽将经历深度调整,但远未到“凉透”地步。这场变革淘汰的不是行业本身,而是落后的商业模式。

正如北京百厨梦想企业管理有限公司联合创始人张圣雄所言:“预制菜也分高低优劣,有高品质、高还原度的产品,也有营养流失甚至存在安全风险的劣质品。这就像餐厅有苍蝇馆子,也有米其林星级。”

大浪淘沙,方显真金。我们相信,那些坚守产品本质、拥抱透明化、在效率与品质间找到平衡的企业,终将穿越周期,重塑行业价值。

所以,无需过度担忧。该淘汰的终将出局,该留下的自会存活。

作者:春莹;编辑:景雪。题图:图虫创意。

文章来源:红餐网

风险提示及免责条款

[温馨提示] 文章来源于红餐网,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。