2025.11.11 13:03

卖房的拼不过做酱油的:解码酱油产业的真实竞争力

文章来源:红餐网

当“零添加”的光环逐渐消退,酱油行业的真正竞争才刚刚拉开帷幕。

当“零添加”的光环逐渐消退,酱油行业的真正竞争才刚刚拉开帷幕。

“一位原本从事消防工程的人士,跨界投身酱油酿造,仅用半年时间便推出首批地道‘老酱油’,一经上市便广受追捧,最贵单品售价逼近百元……”

不久前,“青岛大哥古法酿酱油走红”的新闻在社交平台迅速传播,再次将“酱油”这一日常调味品推上舆论热点。

熟悉行业的人都清楚,今年初酱油曾遭遇严重信任危机。在13款标榜“零添加”的产品中,有12款被检出重金属残留,引发公众对“零添加”标签真实性的广泛质疑。那些看似简洁明了的配料表背后,隐藏着复杂的真相。“零添加”风波持续发酵,最终促使国家监管部门明确:自2027年3月起,全面禁止使用“零添加”等类似宣传用语。

一边是可观的毛利率和盈利潜力,另一边却是品牌信誉受损、舆论压力加剧。酱油市场的水,究竟有多深?

卖房的拼不过做酱油的

回溯至2019年9月,在万科的一场媒体沟通会上,有记者问及董事会主席郁亮如何看待海天味业市值逼近甚至超越万科,他坦言:“我们非常佩服,卖房的确实干不过做酱油的。”

这并非一句戏言,而是对酱油行业盈利能力的真实写照。

仅一年后,海天味业市值突破6500亿元,约为万科当时的两倍。

△图片来源:“海天”官微

来到2025年,凭借千亿元身家,“酱油大亨”庞康再度登上《2025胡润全球富豪榜》,其财富较上年激增210亿元。若以鸟巢体育馆35亿元的造价计算,庞康一年新增的财富足以再造6座鸟巢。

酱油虽是厨房中最不起眼的“基础调料”,却实实在在成为海天的“利润引擎”。

而海天并非孤例。根据2025年上半年财报,“酱油第二股”中炬高新酱油业务收入达12.98亿元,占总营收超六成;千禾味业酱油收入为8.39亿元,占比高达63.66%,构成其核心营收来源。三家头部企业的酱油产品毛利率均超过36%。

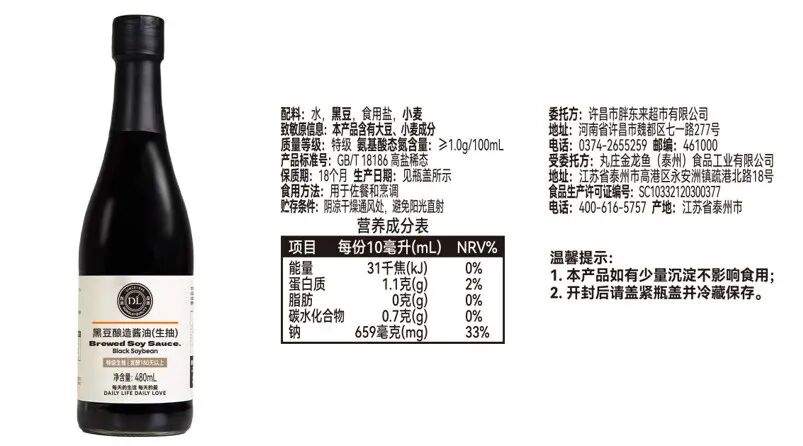

高毛利也吸引了粮油巨头金龙鱼入局。去年,由丸庄金龙鱼(泰州)食品工业有限公司代工的胖东来DL黑豆酿造酱油(生抽)一度引发抢购潮,消费者盛赞其配料表“干净得令人安心”。

△图片来源:“胖东来”小程序

据悉,丸庄金龙鱼由丰益国际(金龙鱼母公司)与台湾百年酱油品牌“丸庄”合资成立,主打高端黑豆酱油,是业内少数同时掌握黑豆与黄豆纯手工酿造工艺的老字号企业。

主营味精的莲花控股也宣布重点布局健康调味品线,包括莲花松茸鲜、莲花酱油等新品。其2025年半年报显示,酱油等液态调味品营收同比飙升916.79%。

就连榨菜龙头企业涪陵也与重庆中华老字号黄花园达成战略合作,构建涵盖榨菜、酱油、豆瓣的川渝风味产品矩阵。

无论圈内圈外,各方势力纷纷瞄准酱油赛道,但要做好这门生意并不容易。

“打酱油”的正确打开方式

酱油企业遭遇信任危机,并非首次。

2022年9月下旬,海天陷入“双标门”风波,有网友对比其在日本销售的老抽王与国内金标生抽的配料表,质疑存在国内外双重标准。

尽管海天迅速回应澄清,其市值仍在次月首个交易日蒸发350亿元。同样依赖酱油业务的千禾至今仍在努力修复品牌形象。

事实上,酱油消费端的认知与生产端的实际逻辑常有偏差,大众对“好酱油”的理解仍存误区。

要厘清这一点,需从酿造工艺说起。

目前主流的酱油发酵方式有两种:高盐稀态发酵与低盐固态发酵。二者有何区别?可参考下表:

△制图:餐饮供应链指南

总体而言,高盐稀态发酵酱油在香气与风味上更具优势,但并不意味着品质一定更高。

依据最新版《酱油质量通则》(GB/T 18186-2025),两种工艺均可产出特级、一级、二级、三级产品,等级判定核心指标为氨基酸态氮含量。无论采用何种工艺,酱油均有明确分级,等级越高,通常品质越好。

因此,仅凭发酵方式难以准确判断酱油优劣。

举例来说,某酱油虽采用高盐稀态工艺,但原料使用豆粕而非整粒大豆,且发酵周期短,实际品质平平。“价格高≠品质好”正是此理。

但反过来看,真正优质的酱油往往成本高昂。高盐稀态发酵能充分释放原料风味,生成更多芳香物质与营养成分,其漫长的发酵周期与资金占用决定了终端售价难以低廉。

此外,消费者直观感受到的“鲜味”,也未必代表高品质。

鲜味主要来自游离氨基酸(尤其是谷氨酸),但单一谷氨酸鲜感单薄,部分厂商会通过合法添加剂增强整体鲜度。

当然,若通过长时间自然发酵积累复合鲜味物质,也能实现浓郁口感,但这通常需要180天以上的酿造周期——这也是许多高端“零添加”酱油强调“古法酿造”“原汁原味”的原因。

然而,这种慢工细活与工业化生产的效率和成本控制天然冲突,多数企业更倾向采用缩短周期的技术手段。

产业背后的“技术魔法”

综上,一瓶酱油从原料到成品,需解决两大核心问题:一是快速达标氨基酸态氮含量以满足等级要求,二是让消费者感知到足够“鲜”。

前者可通过优化菌种、改良工艺、提升原料品质或合规使用鲜味剂实现;后者则依赖长期自然发酵或合理添加呈味物质。

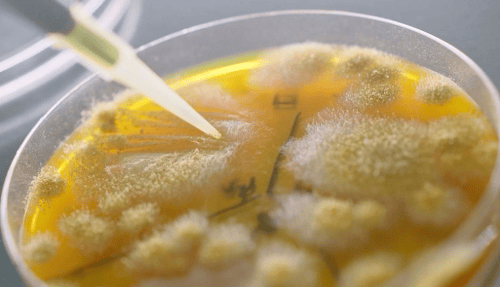

例如,通过培育高产蛋白酶菌株,加速大豆蛋白分解,显著提升氨基酸态氮水平。这类菌种堪称发酵的“引子”,是头部企业兼顾效率与品质的关键技术。

海天、千禾、厨邦、李锦记等均建有专属菌种库与专利菌株体系。

△图片来源:海天味业官网

前文提及的丸庄金龙鱼母公司丰益国际,曾在2023年公布从台湾传统黑豆酱醪中分离出的两种抗性菌株,对提升酱油风味稳定性起到重要作用。

不过,菌种改良属于高门槛技术,多数中小企业难以企及。对他们而言,在合规前提下合理使用添加剂,仍是平衡成本与口感的现实选择。例如,通过添加5'-呈味核苷酸二钠与焦糖色,可在较短时间内模拟出“浓鲜”与理想色泽。

需强调的是,只要符合《食品添加剂使用标准》(GB 2760-2024)的限量规定,此类添加剂仍在安全范围内。

反之,标榜“零添加”的产品未必真正“无添加”。其生产过程中可能使用了“酶制剂”(如蛋白酶、淀粉酶)以加速发酵,而根据《预包装食品标签通则》(GB 7718),这类加工助剂若在终产品中无活性残留,则无需标注于配料表。

这意味着,“零添加”酱油可能在工艺环节“合法隐身”了某些辅助成分,与消费者对“纯净酿造”的期待存在落差。

△图片来源:豆包AI生成

行业未来走向何方?

如今的酱油市场,水依然深,但已不再浑浊。随着泡沫褪去,产业格局日益清晰。

在《餐饮供应链指南》看来,酱油行业正经历类似中国白酒市场的分化过程:两者均为千年传承的本土发酵制品,面向大众消费,如今都步入深度洗牌阶段。

一方面,大豆、包装材料及能源成本持续攀升,压缩企业利润空间。尤其在B端餐饮市场,客户对品质要求不断提高,价格却不断压低,中小厂商承压明显。

而头部企业如海天、李锦记、欣和味达美等,凭借规模化生产与技术创新,持续优化成本结构。例如,海天通过异地建厂将平均配送距离从1400公里缩短一半;其“厂中厂”模式引入PET瓶供应商驻场生产,仅2023年就减少运输超5万车次。

在此背景下,缺乏品牌、技术与渠道支撑的中小酱油厂或将加速退出市场。

另一方面,原料创新与工艺精细化也在持续推进。除传统大豆+小麦组合外,黑松露、松茸、核桃、青稞、豌豆等特色原料被引入;更有厂商针对煲仔饭、肠粉、寿司等细分场景开发专用酱油,精准匹配餐饮需求。

△图片来源:李锦记淘宝官方旗舰店

同时,健康化趋势推动产品细分。以减盐为例,六月鲜依托欣和味达美的专利技术,在去除多余钠离子的同时保留天然氨基酸,并结合“0添加栅栏因子”实现自抑菌防腐,满足低盐健康需求。

可以预见,随着C端消费从“基础调味”转向“品质健康”,B端对个性化与价值感的需求上升,酱油产品将向专业化、细分化演进,行业竞争将围绕“健康、品质、价值”展开。

据弗若斯特沙利文数据,2024年中国酱油市场规模达1041亿元,稳居调味品行业约四分之一份额。随着行业步入成熟期并经历多轮整合,市场集中度有望进一步提升。

潮水退去,方知谁在裸泳。当“零添加”的光环褪色,酱油产业真正的较量,才刚刚开始。

作者:春莹;编辑:景雪;题图:图虫创意

文章来源:红餐网

风险提示及免责条款

[温馨提示] 文章来源于红餐网,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。