2025.11.03 13:04

番茄风味爆火的背后,是全产业链协同的胜利

文章来源:红餐网

餐饮专业化时代,打造爆品需从源头“种子”布局。

餐饮专业化时代,打造爆品需从源头“种子”布局。

餐饮行业的“内卷”现象,消费者感受最为直接:菜单内容雷同、价格战此起彼伏,真正能带来新鲜感的差异化产品却凤毛麟角。为突破困局,不少餐饮经营者将重心放在门店运营层面,比拼折扣、营销手段和服务花样,结果不仅未能摆脱同质化泥潭,反而加重了经营压力。

在此背景下,一批餐饮品牌选择回归产品本质,向上游产业链寻求突破口,通过与供应链企业深度联动,开发具有鲜明特色的产品。

这正是当下餐饮爆品打造的关键路径之一。回顾近年走红的多个餐饮爆款,大多源于餐饮品牌与供应链企业的紧密协作。双方基于对消费趋势的精准把握,从源头开始布局,将产品研发、出品标准与营销策略贯穿整个产业链,真正实现“从种子阶段就锚定消费者需求”。这意味着,从田间到餐桌的全链路正在经历深刻变革,率先打通上游资源的品牌,更有可能在激烈竞争中脱颖而出。

从番茄锅底到贵州酸汤,番茄风味席卷餐饮市场

产品是餐饮的根基,而爆品则是驱动增长的重要引擎。

近年来,餐饮市场涌现出多个现象级爆款,如番茄火锅以及持续升温的酸汤系列产品。抖音平台数据显示,截至2025年10月27日,“酸汤”“酸汤火锅”“酸汤肥牛”“酸汤牛肉”等话题播放量分别达到5.9亿次、14亿次、19亿次和24亿次,热度持续攀升。

市场层面,海底捞等头部品牌在番茄锅底基础上,陆续推出酸汤风味新品;同时,一批专注酸汤赛道的品牌快速扩张,例如苗小坛酸汤鱼捞饭、王奋斗贵州酸汤牛肉火锅、红灯记贵州酸汤牛肉火锅,门店数量分别突破170家、60家和30家。

短短两年间,酸汤已从小众风味跃升为餐饮菜单上的常驻爆款。

△图片来源:黔家婆贵州酸汤鲜牛肉火锅

此外,源自北非的Shakshuka(中文常称“北非蛋”)也从海外火到国内。在TikTok上,“Shakshuka”相关标签播放量已超20亿次;进入中国市场后,在抖音播放量达4669万次,小红书浏览量达5293万次。线下市场同样火热:2024年7月,麦当劳推出多款北非蛋风味汉堡;米仓食堂、begl、pLeace等新兴餐饮品牌也将其纳入菜单,成为社交平台上的热门打卡单品。

△北非蛋;图片来源:图虫创意

深入分析这些爆品不难发现,其核心风味均离不开番茄——酸汤需用番茄炒制浓汁并加入番茄泥提香;北非蛋则将鸡蛋焖煮于番茄酱汁之中。

不仅如此,众多经典菜品与新兴品牌也与番茄深度绑定:火锅店的番茄锅底常年热销;深圳“七月柿”两年内开出4家门店,产品线覆盖沙拉、饮品乃至鸡尾酒;广州的Tomato Coffee凭借番茄主题空间与产品设计,成为网红打卡地,大众点评与小红书评分分别达4.4分和4.8分(满分5分)。

番茄走红并非偶然,而是国民食材的必然崛起

番茄之所以能成为餐饮爆品的核心要素,并非一时运气,而是其早已深度融入中国消费者的日常饮食。

这颗原产于南美安第斯山脉的红色果实,经由丝绸之路传入中国,从最初的观赏植物逐步演变为餐桌常客。数据显示,中国现已成为全球最大的鲜食番茄生产国与消费国,年均消费量高达7000万吨。

无论中餐还是西餐,番茄都是名副其实的“百搭食材”:川菜有鱼香茄盒,粤菜有番茄牛腩,闽菜有番茄虾球,家家户户都会做的番茄炒蛋更是国民家常菜;而在国际菜系中,意大利肉酱意面、那不勒斯披萨、西班牙海鲜饭、罗宋汤等经典菜肴,也依赖番茄熬制出灵魂风味。即便在休闲零食领域,番茄味薯片、饼干也长期占据超市货架。可以说,番茄已全面渗透从正餐到零食的各类饮食场景。

△意式番茄肉酱意大利面;图片来源:图虫创意

近年来,加工番茄凭借风味浓郁、酸度适中、质地紧实等优势,正以更快的速度进入消费者视野,成为推动番茄风味爆品涌现的关键力量。

走进众多餐厅后厨可见,厨师在制作番茄炒蛋等主打番茄风味的菜品时,普遍使用番茄酱、番茄膏或番茄丁等加工制品以提升鲜香层次。这一做法在短视频平台的烹饪教程中也频繁出现。

这一趋势的背后,是加工番茄产业链供给能力与消费需求的双向契合。

从消费端看,加工番茄多采用大田种植而非温室栽培,番茄红素含量更高,更契合当下消费者对天然、健康饮食的追求。

△大棚种植的鲜食番茄;图片来源:图虫创意

从产业端看,加工番茄产量持续增长,为其广泛普及奠定基础。据中粮糖业发布的《中国番茄产业发展环境及趋势分析》,2022至2024年,全球及中国加工番茄产量稳步上升,2024年全球产量达4585万吨,中国产量达1045万吨。

△大田种植的加工番茄

在此基础上,以中粮屯河番茄为代表的头部供应链企业不断拓展产品矩阵,通过多元化、细分化的产品策略,将高品质番茄制品送入更多餐厅后厨与家庭厨房。

可以预见,随着健康饮食理念深化与番茄产业链持续完善,番茄赛道仍蕴藏巨大发展潜力。

从种子到餐桌,番茄产业变革全面启动

尽管加工番茄产量与市场热度持续攀升,但整体产业仍处于初级发展阶段。

例如在育种环节,传统经验式育种周期长、效率低,导致种植户长期依赖进口种子,成本居高不下;在销售端,仍以大宗原料贸易为主,番茄酱产品多以“浓度”作为卖点,缺乏差异化,难以精准响应细分市场需求。

在商业逻辑中,痛点即机遇。近年来,番茄产业头部企业正加速自我革新,以把握市场窗口期。

以中粮屯河番茄为例,在育种领域,依托20余年产业积累,已构建超10000份番茄种质DNA资源库,并建成行业首个数智化育种实验室。

△中粮屯河番茄育种实验室

该实验室将新品种研发周期缩短至4-5年,目前已拥有35个自主知识产权品种,标志着中国番茄育种从“经验驱动”迈向“精准育种”,有效缓解了对进口种子的依赖。

从更广视角看,番茄产业已迈出数智化转型的关键一步。

事实上,中粮屯河番茄的布局覆盖全产业链。在种植环节,其构建“五位一体”现代智慧农业管理体系,实现种植过程的高效可控。

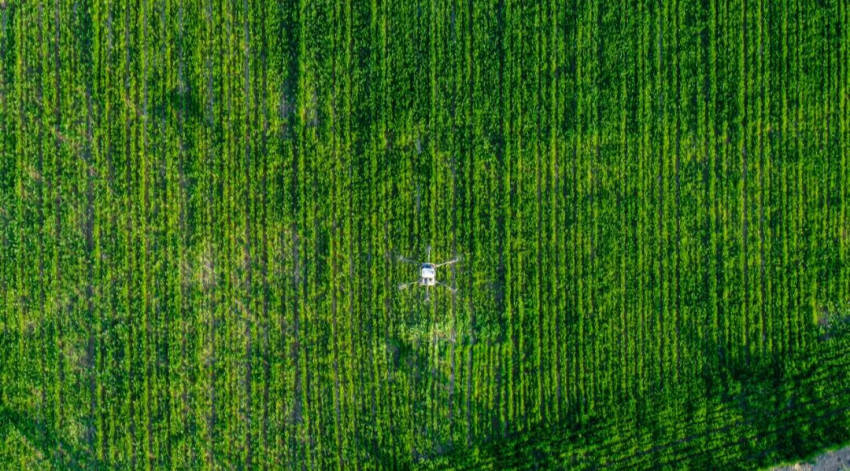

例如,在土壤管理方面,通过数智系统实时监测9项土壤指标与16项水质参数,确保最佳生长环境;同时,借助无人机巡田、“四情”监测仪、精准气象服务等技术手段,提升种植科学性与管理效率,保障番茄品质稳定。

△无人机巡田

番茄产业另一大挑战在于采收高峰期的加工时效。每年8月,新疆、内蒙古等主产区番茄集中成熟,传统模式下从采摘到加工完成需20-30小时,期间易出现脱水、破损及营养流失等问题。

△机械化采摘番茄

依托全产业链数智化体系,中粮屯河番茄已有效破解这一难题。

其自主研发的智慧调度系统,将番茄从采摘到进入加工车间的时间压缩至平均不足6小时。系统可根据下游订单提前预测并调度采摘设备,确保番茄及时采收并直达生产线。此举不仅大幅降低损耗、提升效率,更显著保障了原料的新鲜度与营养完整性——这正是餐饮品牌与消费者高度关注的核心要素。

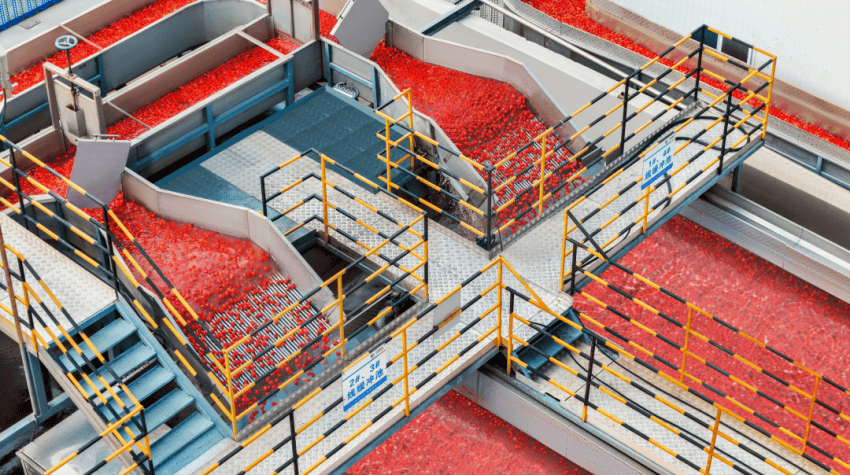

△新鲜番茄从田间到车间平均不到6小时

随着健康饮食风潮兴起,消费者对食材安全与新鲜度的要求不断提高,对上游供应链提出更高标准。除田间到工厂的环节外,番茄加工企业还需优化“工厂到餐桌”的路径。过去,番茄制品以单一浓度的番茄酱为主,产品同质化严重。

洞察这一趋势,中粮屯河番茄构建“产销研用”一体化体系,与餐饮品牌联合开发定制化产品,打破传统“卖浓度”模式。

△中粮屯河番茄厨务工程师进行产品研发

例如,过去火锅行业的番茄锅底风味高度趋同,消费者在不同门店体验几乎一致。在与某火锅底料企业的合作中,中粮屯河番茄从育种、种植、工艺到营销全链路协同,共同打造具有辨识度的“屯河金”番茄酱。

该产品从源头实现差异化:采用专属品种、划定专属种植区域;生产端依托“五芯好酱”智慧管理系统,融合AI技术、绿色理念与严苛品控,确保食品安全与风味稳定;营销端则通过联合品鉴会、食材溯源活动、新品发布会等方式,强化消费者对“这款番茄锅底与众不同”的认知。

△番茄清洗、筛选环节

除“屯河金”番茄酱外,中粮屯河番茄还针对细分场景推出多款创新产品:如专为番茄炒蛋设计的“屯河小金罐”番茄丁,开罐即用、25秒出锅,让烹饪新手也能轻松复刻大厨风味;此外,还涵盖番茄丁、去皮整番茄、番茄沙司、番茄汁、调味酱料、直灌番茄膏等系列,全面覆盖B端餐饮与C端零售需求,真正告别“唯浓度论”的传统路径。

△中粮屯河番茄系列产品应用

结 语

当消费者愈发重视“新鲜”“天然”“安全”,当餐饮品牌迫切寻求差异化突破口,番茄产业的升级已非“可选项”,而是“必答题”。中粮屯河番茄的转型实践,不仅是销售番茄制品,更是通过从种子到餐桌的全链路赋能,既为餐饮品牌提供具备竞争力的差异化产品,也让消费者享受到更地道、更安心的番茄风味。

对整个行业而言,这或许正是高质量发展的范本:不拘泥于传统,紧跟需求变化,依靠技术创新,方能在市场中稳固立足,并持续创造产业价值。

本文由红餐网(ID:hongcan18)原创首发,作者:王璐;本文部分配图由中粮屯河番茄提供,红餐网经授权使用;封面图来源:中粮屯河番茄。

文章来源:红餐网

风险提示及免责条款

[温馨提示] 文章来源于红餐网,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。